沿波讨源的近义词-沿波讨源虽幽必显

1.魏晋诗人向秀《思旧赋》全文

2.分析 茅屋为秋风所破歌 所表现的诗人的忧国忧民情怀和推己及人的人道主义精神

3.茅屋为秋风所破歌的解析

4.现代诗歌的特点是什么?最好可以举例!

5.谁有<文心雕龙>的<明诗篇><情彩篇><时叙篇><知音篇>的原文?谢谢

魏晋诗人向秀《思旧赋》全文

《思旧赋》这篇赋体文是魏晋时期的文学家向秀为怀念故友嵇康和吕安所作。此赋字里行间直陈直叙,除了对亡友的沉痛悼念之外,对当时黑暗政治难以明言的悲愤也流露其中。下面是我为大家整理的魏晋诗人向秀《思旧赋》全文,欢迎参考~

《思旧赋》

朝代:魏晋

作者:向秀

余与嵇康、吕安居止接近,其人并有不羁之才。然嵇志远而疏,吕心旷而放,其后各以事见法。嵇博综技艺,于丝竹特妙。临当就命,顾视日影,索琴而弹之。余逝将西迈,经其旧庐。于时日薄虞渊,寒冰凄然。邻人有吹笛者,发音寥亮。追思曩昔游宴之好,感音而叹,故作赋云:

将命适于远京兮,遂旋反而北徂。

济黄河以泛舟兮,经山阳之旧居。

瞻旷野之萧条兮,息余驾乎城隅。

践二子之遗迹兮,历穷巷之空庐。

叹黍离之愍周兮,悲麦秀于殷墟。

惟古昔以怀今兮,心徘徊以踌躇。

栋宇存而弗毁兮,形神逝其焉如。

昔李斯之受罪兮,叹黄犬而长吟。

悼嵇生之永辞兮,顾日影而弹琴。

托运遇于领会兮,寄余命于寸阴。

听鸣笛之慷慨兮,妙声绝而复寻。

停驾言其将迈兮,遂援翰而写心。

译文

我和嵇康、吕安的行止相近,他们都有不受拘束的才情。可是嵇康的志向高远而疏阔,吕安的心胸旷达而豪放,之后各自因为一些事情而被杀。嵇康精通所有的技艺,对于音律尤其高妙。当临刑之时,他回头看了看太阳的影子,要过琴来弹奏。正值我将要西行,路过我们旧日的居所,当此之时,太阳渐渐地迫近它的沉落之地,寒冷的冰霜越发显出凄凉的样子,邻里有人吹笛,吹出的声音嘹亮悲摧,追怀往昔一起游玩宴乐的情分,我被这笛声触动不禁深深叹息,所以写下这样的赋。

奉命前往遥远的上京,又回身向北而去。泛舟渡过黄河,路过昔日在山阳的故居。举目看到萧条的旷野,在城脚下停下我的车舆。重履二人留下的遗迹,经过深巷中的空屋。感叹《黍离》的歌声深切地哀悯西周的宗庙,悲伤《麦秀》的调子飘荡在殷朝的废墟。因为抚摸到古老的哀愁而怀念故去的人,我的心徘徊而踌躇。梁栋屋宇都历历存在而没有丝毫损毁,故人的形容和精神已远逝不知所去。当年李斯受罪被杀,为着不能再牵黄犬出上蔡门打猎而恋恋不舍,叹息长吟。我哀悼嵇生将要永辞世间的最后一刻,回顾日影再一次弹响鸣琴。人生的缘分遭际聊寄于瞬间的`领悟遇合,剩下的美好生命托付给哪怕只有一寸的光阴。我听到笛子的声音爽朗慷慨,仿佛嵇生绝世的清音得以重临。我的车驾将重新起程,于是执笔写下此刻的心情。

诗人简介

向秀(约227-272年),字子期,河内怀(今河南武陟西南)人。魏晋竹林七贤之一。官至黄门侍郎、散骑常侍。向秀雅好读书,与嵇康、吕安等人相善,隐居不仕。景元四年(263年)嵇康、吕安被司马氏害后,向秀应本郡的郡上计到洛阳,受司马昭接见任散骑侍郎、黄门散骑常侍、散骑常侍,与任恺等相善。向秀喜谈老庄之学,曾注《庄子》,“妙析奇致,大畅玄风”(《世说新语·文学》)。注未成便过世,郭象承其《庄子》余绪,成书《庄子注》三十三篇。另著《思旧赋》、《难嵇叔夜养生论》。

写作背景

向秀《思旧赋》的艺术独创在文学史上具有重要地位。《思旧赋》是魏晋之际极重要的文学作品,对后世文学亦有深远的影响。

《思旧赋》“昔李斯”四句,用李斯蒙冤而的古典,喻说嵇康蒙冤而的今典。李斯是暴秦的功臣,嵇康是高洁的隐士,两人的价值观、性格和行为根本不同,但是蒙冤而这一点则相同。此是两人之间唯一的,也是至关重要的相同点。以李斯比嵇康,看似不伦不类,实际确切地揭示出嵇康是被诬谋反蒙冤而这一历史真相。揭示嵇康含冤而,是全文必不可少的前提,通过用典,确立了前提。不仅如此,以李斯比嵇康,既是比喻,同时亦是对比(反比),对比出嵇康视如归的品格,高洁的志趣。要之,这是用典的险笔,但是非常成功。

在阮籍《咏怀诗》组诗中,古典字面、今典实指的用典艺术,始成为重要手法。如第三十一首“驾言发魏都”,用战国魏亡国的古典,喻说曹魏亡国的今典。古典与今典之间的相似性,是古今两个亡国的国名相同,用典可谓精切。其中“身竟为土灰”之句,是用曹操《夏门行》“腾蛇乘雾,终为土灰”,和阮籍父亲阮瑀《七哀诗》“良时忽一过,身体化土灰”的今典(语典),潜在而确切地给出了本诗指向曹魏今典(时事)的路标,用典可谓精深。这标志微言政治抒情诗的主要艺术手法,已经从曹植的诘问、反语等手法,转变到了用典。向秀与阮籍同时,向秀《思旧赋》古典字面、今典实指的手法,是否来自《咏怀诗》,姑可不论;但是可以肯定,《思旧赋》在赋体文学中采用古典字面、今典实指手法,以表达政治微言,乃是一项创新。

此后微言政治抒情诗文,如陶渊明《述酒》、左思《咏史诗》、庾信《拟咏怀》,直至唐代李白《远别离》、杜甫《杜鹃》、南宋辛弃疾《贺新郎·别茂嘉弟》、宋元之际谢翱《登西台恸哭记》、明末清初钱谦益《有学集》、《投笔集》、近代陈三立《散原精舍诗》等,皆以古典字面、今典实指作为主要艺术手法。可以说,中国政治微言抒情诗以古典字面、今典实指的用典艺术作为主要艺术手段的传统,是由阮籍和向秀共同确立的。

中国文学史上的微言政治抒情诗,往往出现在政治幽暗时期。微言抒情诗之微言,是诗人在政治压力和恐怖统治下,要揭露被政治谎言所掩盖的现实真相,表达真实思想感情,而又不能明言,以避免政治迫害,所采用的特殊艺术手法。优秀的微言抒情诗,其寓意往往可以通过体会和实证,而获得确认。微言抒情诗的艺术效果,则是言外有无穷之意,有一种特殊的韵味(韵味或来自意象,或来自微言,有所不同;皆为言外之意,则相同)。

在中国微言政治抒情诗的艺术手法中,诘问、反语等手法,或难以指事(如诘问),表现力有所不足;或近于直言(如反语),容易为统治者察觉,给作者带来危险,尚非理想的微言艺术。而用典,则古典字面,较为安全(用典越深,危险越少);今典实指,尤能指事(用典越精,指事越确)。用典注定要发展成为中国微言政治抒情诗的主要艺术手段,原因即在于此。古典字面、今典实指之所以可能,原因亦在于历史往往具有惊人的相似之处。在此意义上,亦可以说,一切历史都是当代史。8

《思旧赋》序云:“嵇博综技艺,于丝竹特妙。临当就命,顾视日影,索琴而弹之。余逝将西迈,经其旧庐。于时日薄虞渊,寒冰凄然。邻人有吹笛者,发声寥亮。追思曩昔游宴之好,感音而叹,故作赋云。” 赋云:“济黄河以泛舟兮,经山阳之旧居。瞻旷野之萧条兮,息余驾乎城隅。践二子之遗迹兮,历穷巷之空庐。……悼嵇生之永辞兮,顾日影而弹琴。托运命于领会兮,寄馀命于寸阴。听鸣笛之慷慨兮,妙声绝而复寻。”

这两节文字所描写情景是相同的:从嵇康临终前所奏琴声的绝响,反复描写同一情景,而不惜笔墨,这显然是作品重心所在,寄托有深意。

在这两节文字的意象中,最突出的意象是音乐意象,包括当时嵇康所奏响的琴声,和山阳邻家所吹响的笛声。琴声、笛声两种意象之间,有一种连续性,此连续性,就在于同为优美的音乐之声,在于似断实连,彼伏此起,“妙声绝而复寻”。绝,灭也。寻也者,继续、连续也。

琴声、笛声“妙声绝而复寻”,象征了嵇康虽犹生,象征了嵇康精神不,永远活在人们心里。

覆按此节文字之上文云:“惟古昔以怀今兮,心徘徊以踌蹰。栋宇存而弗毁兮,形神逝其焉如?”追问嵇康形神逝其焉如,实是希冀嵇康精神不。此节文字象征嵇康虽犹生,活在人们心里,正是回答了上文的追问。其下文云:“停驾言其将迈兮,遂援翰而写心。”上下文两言自己之心,实表示嵇康亦活在自己心里。

琴声、笛声“妙声绝而复寻”,这是兴,是触景生情、借眼前景道心上事、言外有无穷之意的兴。(如《文心雕龙·比兴》篇所说:“兴者,起也”,“起情者依微以拟议”,“明而未融,故发注而后见也”。)

这是极为优美的兴象。因为它是听觉意象、音乐意象,所以至为空灵、优美。(兴象是由兴而来的意象。兴象通常是视觉意象,“妙声绝而复寻”则是听觉意象、音乐意象。视觉意象较实在,听觉意象则空灵,作为音乐意象尤为优美。)

这是极为优美的兴象,因为它言有尽而意无穷、韵味无尽。

用音乐意象“妙声绝而复寻”,象征者虽犹生,这是中国诗歌史上的一项艺术独创。

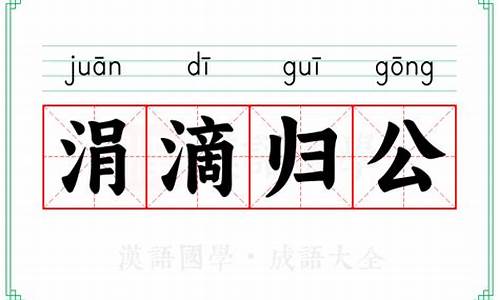

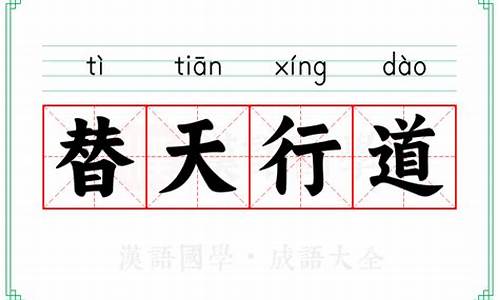

了解古典文学作品的内容、艺术,孰先、孰后,并无一成不变的路数,只能取决于具体情况。有时须先从了解内容的进路进入作品,然后始能确知其艺术造诣。但有时则须先从了解艺术的进路进入作品,然后始能确知其内容意义,《文心雕龙·知音》篇称之为“披文以入情,沿波讨源,虽幽必显”。《思旧赋》“昔李斯之受罪兮”、“悼嵇生之永辞兮”四句,不了解其深微的用典暨比喻艺术,就不能确知其揭示嵇康蒙冤而的苦心孤诣。琴声、笛声“妙声绝而复寻”两段音乐意象描写,不了解其优美的的象征艺术,亦不能确知其象喻嵇康虽犹生的深情高致。

分析 茅屋为秋风所破歌 所表现的诗人的忧国忧民情怀和推己及人的人道主义精神

人道精神铸诗篇

——谈杜甫的《茅屋为秋风所破歌》

杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,写于唐肃宗上元二年(761),即杜甫在成都草堂定居后的第二年八月,这时诗人已经五十岁。这首诗通过茅屋被秋风所破的惨状以及屋漏雨湿苦况的描写,表现了诗人宁愿自己受冻而使天下寒士俱欢颜的人道主义胸怀。

杜甫于“安史之乱”后,经过了一番颠沛流离的生活,饱尝了国破民困之痛和饥寒交迫之苦。于乾元二年(759),他“一岁四行役”(《发同谷县》),到达了四川的成都。这年春天他从洛阳到华州,秋天自华州到秦州,冬初自秦州到同谷,年底由同谷入蜀。杜甫携家带眷,长途跋涉,一路之上见到的是饿殍遍地、白骨满野的惨象,听到的是征战不息、不已的讯息,过的是“不爨井晨冻,无衣夜床寒”(《空囊》)的日子,有时甚至还要靠拾橡栗、挖野芋充饥。到了成都之后,得到友人严武等人的帮助,在西郊的浣花溪畔建立了新居,他自称为“浣花草堂”。杜甫对草堂很是满意,打算在此长住下去,“卜宅从兹老,为农去国赊” (《为农》)。成都政局的暂时稳定,自己由飘泊流徒转为定居,使杜甫的心情逐渐愉快起来。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。” (《绝句》) 自然环境安静优美;“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。”(《江村》)家庭生活怡然而乐;“童仆来城市,瓶中得酒还。” (《早起》)日子是多么优裕舒适。诗人在此安居了一年多时间,正当草堂经营得初具规模时,他避开了政治的暴雨,却碰上了自然的狂风——

八月秋高风怒号,

卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,

高者挂罥长林梢,

下者飘转沉塘坳。

风速很快,风势极猛,风力特大。“八月秋高风怒号”,首先点明八月这台风季节,交代了事件发生的时间,接着于“秋高”后缀以“风怒号”,写出了风云突变,狂风骤至。秋高气爽,万里无云,蓦地风吼如雷,震天撼地,从这天时变化之快上,可见风速之快,从“怒号”的声势上,足证风威之盛。接着诗人从四个侧面来具体表现风力之猛:卷起屋上“三重茅”草,可见千钧之力,茅飞渡江,可见送程之

远;高挂林梢,可见飞扬之高;下沉塘坳,可见旋动之势。因为址卷了“三重茅”,所以也才有到处飞洒的可能。从卷起茅草的“多”和茅草飘飞的“远”、 “高”、 “低”几方面把风写得使人如闻其声,如见其状,如感其力。写风愈大,愈显得屋破之惨。

秋风破茅屋,是诗中叙写的主要事件,也是借以抒发感情的基础,因而从风写起,并紧扣住风与茅的关系行笔,因风大而茅飞,由茅飞见风势,这不仅一下子就点明了题意,而且为下文写与儿童争茅、屋破雨漏设置了条件。风本无形可睹,只有通过受风之物来表现。使风具体化,可以写树木折断,也可以写江河如沸,而诗人只收笔于茅上,笔墨集中,语言经济。风破茅屋,诗人眼看惨淡经营的茅屋毁于一旦,痛心疾首,他多么想收集残草,重新整修。可是一群邻村儿童却又乘风抢草——

南村群童欺我老无力,

忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,

唇焦口燥呼不得,

归来依杖自叹息。

这一富有戏剧性的镜头,把诗人焦灼的心情写得形象逼真。南村群童看到遍地乱草,争着拾回去烧火,诗人大声制止也无效,他们身子一闪就躲进竹林中去了。我们看到年老体弱的诗人,在呼啸的狂风之中,一面抢着去抓那些稍迟即逝的茅草,一面呵斥行动敏捷的拾草小孩,草飞迅疾,他行动迟缓,风声尖厉,他声音嘶哑,更加显得诗人的心急如焚。

这一风中夺茅的插曲,作者意在表现爱茅如命的心情,而非诬蔑群童“为盗贼”的行为。虽然诗中用了“群童欺我”、“忍能对而为盗贼”等带有贬意的语句,可是其中的感情,全出于“惜茅”,而非源于“恨童”。大风把茅草吹得到处乱飞,诗人要想收集,犹如火后拾炭;何况风还在刮,草还在飞,他又能抓回多少呢。用矫健灵活的小孩子和他那衰老乏力的形象一对比,更加突显了诗人与茅屋的感情。这一节仍然是围绕着“茅”来写,是风破茅屋后情节的自然延伸,也为屋上无茅而漏雨作铺垫。诗人跌跌撞撞追不上茅草,唇焦口燥喊不住群童,只有归来倚杖自叹息,他一叹无情的天公毁了他的安身之所,二叹无知的群童不知他的苦衷,三叹无力衰翁难以重振家业。损船偏遇顶头风,破屋又遭连夜雨,诗人在叹息声中,又迎米了新的灾难——

俄顷风定云墨色,

秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似铁,

娇儿恶卧踏里裂。

床头屋漏无干处,

雨脚如麻未断绝。

自经丧乱少睡眠,

长夜沾湿何由彻?

风定雨至,屋漏难眠,屋破之后,穿风漏雨,一家人都难以入睡。“娇儿恶卧踏里裂”,“恶卧”是说小孩子不好好睡觉,不是一般的“睡态不好”。因为“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”,床上地下已是雨水漫流,秋风秋雨冷飕飕,加上“布衾多年冷似铁”,陈年败絮,又硬又冷,小孩子怎么经受得了,那里能酣然入梦。他们在那里乱踢乱蹬,陈旧不堪的被里子也给蹬裂开了。诗人自从社会以来,国家安危常燃烧着他的心,民生疾苦常煎熬着他的胸,使得他经常失眠。如今身在屋内,抬头见天;躺在床上,身边有水,眼看小儿都难入睡,自己又怎能合眼。抚事感时,万念交集,自然通宵不眠了。

写屋破雨漏的苦况,诗人取娇儿“恶卧”这一典型细节很有代表性。无知小儿原是嗜睡的,他们固然不知忧国念民,即就是风破茅屋,他们也是不知生活的艰辛的。可是现在却不好好睡觉,由此更可想知大人一定在那里唉声叹气,想得很多,很远。漫漫长夜,诗人横思纵想,千感万虑,最后归结为一点——

安得广厦千万间,

大庇天下寒士俱欢颠,

风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,

吾庐独玻受冻亦足!

一家处于风袭雨凌之中,诗人不拘于一家的寒暖,不囿于一己的哀乐,而大声疾呼拯天下寒士于凄风苦雨之中,救广大贫儒于水深火热之间,这种对未来的美好愿望,放射着人道主义的灿烂光华。如前所述,诗人久经丧乱而到成都,劫后余生,对安定的环境自然十分珍惜。诗人得以筑成草堂是不容易的,对可以安居的草堂感情是很深厚的。这次台风袭击,将茅屋前的楠树也绐拔了。“虎倒龙颠委榛棘”,“草堂白此无颜色”,(《楠树为风雨所拔叹》)他对茅屋为秋风所破是很痛惜的。诗人在这种境遇之下毁了安身之所,不陷在个人的悲苦穷愁之中,而是想到“天下寒士”有风雨不动的广厦千万间,胸怀是多么开阔,思想是多么高尚。

处于当时历史条件下的诗人,目击“朱门酒肉臭,路有冻骨”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)的惨痛现实,身受兵荒马乱的荼毒,备尝辗转流徙的苦味,他忧国忧民,多么希望改变现状哟;“安得壮士挽天河,净洗甲兵长不用” (《洗兵马》),“安得务农息战斗,普天无更横索钱”(《昼梦》),“焉得铸甲作农器,一寸荒田牛得耕”(《蚕谷行》)。他希望省刑罚、薄税敛,可是却找不到使得天下寒士俱欢颜的真正好办法。杜甫找不到救治社会的药方,徒有改造社会的愿望。他这种“吾庐独破受冻亦足”舍己为人的思想很是难能可贵,对于封建士大夫来说,无疑是进步的,应该予以肯定;这种人道主义思想,也是我国封建社会中自屈原以来文人创作的优良传统。

这首诗由叙事和抒情两大部分组成。诗的主旨全在篇尾的一段抒情,激情奔放如山呼啸,思想闪光似霓红丽天,可是诗人却从叙事入手,因事入情,借事抒情,抒情如水到渠成,孕足而娩。

叙事时径情顺连,由叙事到抒情,则逆义反联。叙事按风来、屋破、雨至、屋漏的顺序,依下午、傍晚、入夜、夜深的次第来写,随着时间的推移,风与雨的变化,写足了茅屋为秋风所破的苦况,一苦风卷茅草,二苦群童抢草,三苦屋漏雨湿,四苦通宵难眠。在苦之难熬的基础上,展开了联想,想到天下寒士如何才不苦。由自己的受寒,想到天下寒士;由自家的屋破,想到风雨不动的广厦,由一家的愁苦想到天下寒士的欢颜。这样写,联系自然,对比强烈,写出了新意,拓开了境界,使人感到诗人身居破屋之内,辗转床褥之上,却心游四海,胸怀八荒。

《茅屋为秋风所破歌》语畅情酣,充分发挥了歌行体自然流丽的长处,对于擅长排律的杜甫说来,自然属于难得的佳作。这是因为内容决定了形式,表现狂风乱雨、茅飞屋漏等,如果孜孜以求对仗工整,斤斤计较声律的细密,则将束缚感情的宣泄。且杜甫入蜀之后,诗风也有所变化,社会生活促使诗人的世界观、艺术观起了变化。明代胡震亨就指出“千载仅有杜诗,千载仅有杜公诗遘耳”,“论杜诗者论於杜世与身所遘,而知天所以佐成其诗者实巧” (《唐音癸签》)卷二十五)也就是说有如此生活才有如此之诗。这种明白如话的语言,如脱口而出,无丹铅之色,无扭捏之态,无矫饰之音,白描式的勾勒,形象逼真,动人心魄;加之语句参差错落,基本七言,间之以短的二言,长的九言、十一言,在慢声中有顿挫,有助于跌宕起伏的感情表达,增强了诗的感染力。

《茅屋为秋风所破歌》的人道主义胸怀,一向为人所称道,因而此诗曾被誉为富于人民性的优秀篇章。而郭老在《李白与杜甫》一书中,却认为杜甫“是站在地主阶级的立场、统治阶级的立场,而为地主阶级、统治阶级服务的”,谈不上有什么人民性。那么,究竟如何理解这首诗的人民性问题,现在谈谈我们的看法。

郭老认为衡量古代作品是否具有人民性,主要就是看作者是否站到人民的立场和表现了人民的感情。杜甫的这首诗中“贫穷人的孩子被骂为‘盗贼’, 自己的孩子却是“娇儿”;“诗中所说的分明是‘寒士’,是在为没有功名的或者有功名而无富贵的读书人打算,怎么能够扩大为‘民’或‘人民’呢?”我们认为这种对诗的分析不切合实际,这种观点也难以成立。

先谈“他骂贫穷的孩子为‘盗贼’的问题。秋风破茅屋,把茅草吹得到处乱撒,一群邻村儿童乘风抢草,诗人写道“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得。归来倚杖自叹息。”这一段风中夺茅的描写,虽然用了“群童欺我老无力”、“忍能对面为盗贼”,其词面虽带有贬意的语言,可是其中的感情,全出于“惜茅”,而非源于“恨童”。是意在表现诗人爱茅如命的心情,而非诬蔑群童“为盗贼”的行为。诗人经过较长时间地集资,惨淡经营而成的草堂,一旦毁于台风之下是很痛心的。大风把茅屋上的草吹得到处乱飞,诗人想要收集,犹如火后拾炭;何况风还在刮,草还在飞,他又能抓回多少呢!用“公然抱茅入竹去”的那些矫健灵活的小孩子和他那“唇焦口燥呼不得”的衰老乏力的形象一对比,也就更加突显了诗人与茅屋的感情。因此诗人“归来倚杖自叹息”,就不纯然悲叹世风日下,风俗不淳,而是一叹无情的天公毁了他的安身之所,二叹无知的群童不明他的苦衷,三叹无力衰翁难以重振家业。诗的这部分描写,是风破茅屋后情节的自然延伸,也为屋上无茅而漏雨作铺垫,更为最后翻跌出“安得广厦千万间”的愿望预设了对比条件。我们解诗时决不可浅看字面轻为诠释,刘勰讲:“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。” (《文心雕龙.知音》)“忍能对面为盗贼”,不可轻解为“好忍心呵,当我面就做强盗。” (郭老的译文) “忍能”是“竟能”的意思,“为盗贼”也只是“抢夺”之意。这和“岂意贼难料,归军星散营” (《新安吏》),“寇盗狂歌外,形骸痛饮中” (《陪章留后侍御(彝)宴南楼》)等诗中的“贼”、“寇盗”含意不能等同。至于说称自家的小孩子为“娇儿”,同样是为了显示屋破后的苦况。疼爱的孩子不愿意睡觉,是因了“布衾多年冷似铁”,陈年老絮,又硬又冷,加之“床头屋漏无干处”,雨湿后更难安睡,把被里子都蹬裂开来了。本是希望娇儿早早入睡,可是又无法安眠,这不更显得屋破雨漏的苦不堪言吗?因此,不要只从“盗贼”、 “娇儿”的字面上看,就判定诗的内在感情。当然诗人对于抢茅草的群童和自家的孩子,因关系有亲琉之别,具体情况又有利害得失,自然感情上也不是一视同仁的,更不会爱邻村群童胜过了自家子女。对于封建士大大来说,我们也不应作这种苛求。

再谈他所要“庇”的“寒士’’的问题。郭老因为先给杜甫定了地主阶级意识,因而也就认定寒士是“没有功名富贵的或者有功名而无富贵的读书人”。其实“寒士”也就是指贫穷的人。《南史·刘祥传》:“彦回曰,寒士不逊。祥曰:不能杀袁刘,安能免寒士。”这里的寒土,就是指贫微之人。再说,即使寒士是指未得功名富贵的读书人,又怎么不可以归为“民”和“人民”呢?封建社会中也决不只有农民才称之为人民的, “人民这个概念在不同的国家和各个国家的不同的历史时期,有着不同的内容” (:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》)

茅屋为秋风所破歌的解析

人道精神铸诗篇

——谈杜甫的《茅屋为秋风所破歌》

杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,写于唐肃宗上元二年(761),即杜甫在成都草堂定居后的第二年八月,这时诗人已经五十岁。这首诗通过茅屋被秋风所破的惨状以及屋漏雨湿苦况的描写,表现了诗人宁愿自己受冻而使天下寒士俱欢颜的人道主义胸怀。

杜甫于“安史之乱”后,经过了一番颠沛流离的生活,饱尝了国破民困之痛和饥寒交迫之苦。于乾元二年(759),他“一岁四行役”(《发同谷县》),到达了四川的成都。这年春天他从洛阳到华州,秋天自华州到秦州,冬初自秦州到同谷,年底由同谷入蜀。杜甫携家带眷,长途跋涉,一路之上见到的是饿殍遍地、白骨满野的惨象,听到的是征战不息、不已的讯息,过的是“不爨井晨冻,无衣夜床寒”(《空囊》)的日子,有时甚至还要靠拾橡栗、挖野芋充饥。到了成都之后,得到友人严武等人的帮助,在西郊的浣花溪畔建立了新居,他自称为“浣花草堂”。杜甫对草堂很是满意,打算在此长住下去,“卜宅从兹老,为农去国赊” (《为农》)。成都政局的暂时稳定,自己由飘泊流徒转为定居,使杜甫的心情逐渐愉快起来。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。” (《绝句》) 自然环境安静优美;“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。”(《江村》)家庭生活怡然而乐;“童仆来城市,瓶中得酒还。” (《早起》)日子是多么优裕舒适。诗人在此安居了一年多时间,正当草堂经营得初具规模时,他避开了政治的暴雨,却碰上了自然的狂风——

八月秋高风怒号,

卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,

高者挂罥长林梢,

下者飘转沉塘坳。

风速很快,风势极猛,风力特大。“八月秋高风怒号”,首先点明八月这台风季节,交代了事件发生的时间,接着于“秋高”后缀以“风怒号”,写出了风云突变,狂风骤至。秋高气爽,万里无云,蓦地风吼如雷,震天撼地,从这天时变化之快上,可见风速之快,从“怒号”的声势上,足证风威之盛。接着诗人从四个侧面来具体表现风力之猛:卷起屋上“三重茅”草,可见千钧之力,茅飞渡江,可见送程之

远;高挂林梢,可见飞扬之高;下沉塘坳,可见旋动之势。因为址卷了“三重茅”,所以也才有到处飞洒的可能。从卷起茅草的“多”和茅草飘飞的“远”、 “高”、 “低”几方面把风写得使人如闻其声,如见其状,如感其力。写风愈大,愈显得屋破之惨。

秋风破茅屋,是诗中叙写的主要事件,也是借以抒发感情的基础,因而从风写起,并紧扣住风与茅的关系行笔,因风大而茅飞,由茅飞见风势,这不仅一下子就点明了题意,而且为下文写与儿童争茅、屋破雨漏设置了条件。风本无形可睹,只有通过受风之物来表现。使风具体化,可以写树木折断,也可以写江河如沸,而诗人只收笔于茅上,笔墨集中,语言经济。风破茅屋,诗人眼看惨淡经营的茅屋毁于一旦,痛心疾首,他多么想收集残草,重新整修。可是一群邻村儿童却又乘风抢草——

南村群童欺我老无力,

忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,

唇焦口燥呼不得,

归来依杖自叹息。

这一富有戏剧性的镜头,把诗人焦灼的心情写得形象逼真。南村群童看到遍地乱草,争着拾回去烧火,诗人大声制止也无效,他们身子一闪就躲进竹林中去了。我们看到年老体弱的诗人,在呼啸的狂风之中,一面抢着去抓那些稍迟即逝的茅草,一面呵斥行动敏捷的拾草小孩,草飞迅疾,他行动迟缓,风声尖厉,他声音嘶哑,更加显得诗人的心急如焚。

这一风中夺茅的插曲,作者意在表现爱茅如命的心情,而非诬蔑群童“为盗贼”的行为。虽然诗中用了“群童欺我”、“忍能对而为盗贼”等带有贬意的语句,可是其中的感情,全出于“惜茅”,而非源于“恨童”。大风把茅草吹得到处乱飞,诗人要想收集,犹如火后拾炭;何况风还在刮,草还在飞,他又能抓回多少呢。用矫健灵活的小孩子和他那衰老乏力的形象一对比,更加突显了诗人与茅屋的感情。这一节仍然是围绕着“茅”来写,是风破茅屋后情节的自然延伸,也为屋上无茅而漏雨作铺垫。诗人跌跌撞撞追不上茅草,唇焦口燥喊不住群童,只有归来倚杖自叹息,他一叹无情的天公毁了他的安身之所,二叹无知的群童不知他的苦衷,三叹无力衰翁难以重振家业。损船偏遇顶头风,破屋又遭连夜雨,诗人在叹息声中,又迎米了新的灾难——

俄顷风定云墨色,

秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似铁,

娇儿恶卧踏里裂。

床头屋漏无干处,

雨脚如麻未断绝。

自经丧乱少睡眠,

长夜沾湿何由彻?

风定雨至,屋漏难眠,屋破之后,穿风漏雨,一家人都难以入睡。“娇儿恶卧踏里裂”,“恶卧”是说小孩子不好好睡觉,不是一般的“睡态不好”。因为“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”,床上地下已是雨水漫流,秋风秋雨冷飕飕,加上“布衾多年冷似铁”,陈年败絮,又硬又冷,小孩子怎么经受得了,那里能酣然入梦。他们在那里乱踢乱蹬,陈旧不堪的被里子也给蹬裂开了。诗人自从社会以来,国家安危常燃烧着他的心,民生疾苦常煎熬着他的胸,使得他经常失眠。如今身在屋内,抬头见天;躺在床上,身边有水,眼看小儿都难入睡,自己又怎能合眼。抚事感时,万念交集,自然通宵不眠了。

写屋破雨漏的苦况,诗人取娇儿“恶卧”这一典型细节很有代表性。无知小儿原是嗜睡的,他们固然不知忧国念民,即就是风破茅屋,他们也是不知生活的艰辛的。可是现在却不好好睡觉,由此更可想知大人一定在那里唉声叹气,想得很多,很远。漫漫长夜,诗人横思纵想,千感万虑,最后归结为一点——

安得广厦千万间,

大庇天下寒士俱欢颠,

风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,

吾庐独玻受冻亦足!

一家处于风袭雨凌之中,诗人不拘于一家的寒暖,不囿于一己的哀乐,而大声疾呼拯天下寒士于凄风苦雨之中,救广大贫儒于水深火热之间,这种对未来的美好愿望,放射着人道主义的灿烂光华。如前所述,诗人久经丧乱而到成都,劫后余生,对安定的环境自然十分珍惜。诗人得以筑成草堂是不容易的,对可以安居的草堂感情是很深厚的。这次台风袭击,将茅屋前的楠树也绐拔了。“虎倒龙颠委榛棘”,“草堂白此无颜色”,(《楠树为风雨所拔叹》)他对茅屋为秋风所破是很痛惜的。诗人在这种境遇之下毁了安身之所,不陷在个人的悲苦穷愁之中,而是想到“天下寒士”有风雨不动的广厦千万间,胸怀是多么开阔,思想是多么高尚。

处于当时历史条件下的诗人,目击“朱门酒肉臭,路有冻骨”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)的惨痛现实,身受兵荒马乱的荼毒,备尝辗转流徙的苦味,他忧国忧民,多么希望改变现状哟;“安得壮士挽天河,净洗甲兵长不用” (《洗兵马》),“安得务农息战斗,普天无更横索钱”(《昼梦》),“焉得铸甲作农器,一寸荒田牛得耕”(《蚕谷行》)。他希望省刑罚、薄税敛,可是却找不到使得天下寒士俱欢颜的真正好办法。杜甫找不到救治社会的药方,徒有改造社会的愿望。他这种“吾庐独破受冻亦足”舍己为人的思想很是难能可贵,对于封建士大夫来说,无疑是进步的,应该予以肯定;这种人道主义思想,也是我国封建社会中自屈原以来文人创作的优良传统。

这首诗由叙事和抒情两大部分组成。诗的主旨全在篇尾的一段抒情,激情奔放如山呼啸,思想闪光似霓红丽天,可是诗人却从叙事入手,因事入情,借事抒情,抒情如水到渠成,孕足而娩。

叙事时径情顺连,由叙事到抒情,则逆义反联。叙事按风来、屋破、雨至、屋漏的顺序,依下午、傍晚、入夜、夜深的次第来写,随着时间的推移,风与雨的变化,写足了茅屋为秋风所破的苦况,一苦风卷茅草,二苦群童抢草,三苦屋漏雨湿,四苦通宵难眠。在苦之难熬的基础上,展开了联想,想到天下寒士如何才不苦。由自己的受寒,想到天下寒士;由自家的屋破,想到风雨不动的广厦,由一家的愁苦想到天下寒士的欢颜。这样写,联系自然,对比强烈,写出了新意,拓开了境界,使人感到诗人身居破屋之内,辗转床褥之上,却心游四海,胸怀八荒。

《茅屋为秋风所破歌》语畅情酣,充分发挥了歌行体自然流丽的长处,对于擅长排律的杜甫说来,自然属于难得的佳作。这是因为内容决定了形式,表现狂风乱雨、茅飞屋漏等,如果孜孜以求对仗工整,斤斤计较声律的细密,则将束缚感情的宣泄。且杜甫入蜀之后,诗风也有所变化,社会生活促使诗人的世界观、艺术观起了变化。明代胡震亨就指出“千载仅有杜诗,千载仅有杜公诗遘耳”,“论杜诗者论於杜世与身所遘,而知天所以佐成其诗者实巧” (《唐音癸签》)卷二十五)也就是说有如此生活才有如此之诗。这种明白如话的语言,如脱口而出,无丹铅之色,无扭捏之态,无矫饰之音,白描式的勾勒,形象逼真,动人心魄;加之语句参差错落,基本七言,间之以短的二言,长的九言、十一言,在慢声中有顿挫,有助于跌宕起伏的感情表达,增强了诗的感染力。

《茅屋为秋风所破歌》的人道主义胸怀,一向为人所称道,因而此诗曾被誉为富于人民性的优秀篇章。而郭老在《李白与杜甫》一书中,却认为杜甫“是站在地主阶级的立场、统治阶级的立场,而为地主阶级、统治阶级服务的”,谈不上有什么人民性。那么,究竟如何理解这首诗的人民性问题,现在谈谈我们的看法。

郭老认为衡量古代作品是否具有人民性,主要就是看作者是否站到人民的立场和表现了人民的感情。杜甫的这首诗中“贫穷人的孩子被骂为‘盗贼’, 自己的孩子却是“娇儿”;“诗中所说的分明是‘寒士’,是在为没有功名的或者有功名而无富贵的读书人打算,怎么能够扩大为‘民’或‘人民’呢?”我们认为这种对诗的分析不切合实际,这种观点也难以成立。

先谈“他骂贫穷的孩子为‘盗贼’的问题。秋风破茅屋,把茅草吹得到处乱撒,一群邻村儿童乘风抢草,诗人写道“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得。归来倚杖自叹息。”这一段风中夺茅的描写,虽然用了“群童欺我老无力”、“忍能对面为盗贼”,其词面虽带有贬意的语言,可是其中的感情,全出于“惜茅”,而非源于“恨童”。是意在表现诗人爱茅如命的心情,而非诬蔑群童“为盗贼”的行为。诗人经过较长时间地集资,惨淡经营而成的草堂,一旦毁于台风之下是很痛心的。大风把茅屋上的草吹得到处乱飞,诗人想要收集,犹如火后拾炭;何况风还在刮,草还在飞,他又能抓回多少呢!用“公然抱茅入竹去”的那些矫健灵活的小孩子和他那“唇焦口燥呼不得”的衰老乏力的形象一对比,也就更加突显了诗人与茅屋的感情。因此诗人“归来倚杖自叹息”,就不纯然悲叹世风日下,风俗不淳,而是一叹无情的天公毁了他的安身之所,二叹无知的群童不明他的苦衷,三叹无力衰翁难以重振家业。诗的这部分描写,是风破茅屋后情节的自然延伸,也为屋上无茅而漏雨作铺垫,更为最后翻跌出“安得广厦千万间”的愿望预设了对比条件。我们解诗时决不可浅看字面轻为诠释,刘勰讲:“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。” (《文心雕龙.知音》)“忍能对面为盗贼”,不可轻解为“好忍心呵,当我面就做强盗。” (郭老的译文) “忍能”是“竟能”的意思,“为盗贼”也只是“抢夺”之意。这和“岂意贼难料,归军星散营” (《新安吏》),“寇盗狂歌外,形骸痛饮中” (《陪章留后侍御(彝)宴南楼》)等诗中的“贼”、“寇盗”含意不能等同。至于说称自家的小孩子为“娇儿”,同样是为了显示屋破后的苦况。疼爱的孩子不愿意睡觉,是因了“布衾多年冷似铁”,陈年老絮,又硬又冷,加之“床头屋漏无干处”,雨湿后更难安睡,把被里子都蹬裂开来了。本是希望娇儿早早入睡,可是又无法安眠,这不更显得屋破雨漏的苦不堪言吗?因此,不要只从“盗贼”、 “娇儿”的字面上看,就判定诗的内在感情。当然诗人对于抢茅草的群童和自家的孩子,因关系有亲琉之别,具体情况又有利害得失,自然感情上也不是一视同仁的,更不会爱邻村群童胜过了自家子女。对于封建士大大来说,我们也不应作这种苛求。

再谈他所要“庇”的“寒士’’的问题。郭老因为先给杜甫定了地主阶级意识,因而也就认定寒士是“没有功名富贵的或者有功名而无富贵的读书人”。其实“寒士”也就是指贫穷的人。《南史·刘祥传》:“彦回曰,寒士不逊。祥曰:不能杀袁刘,安能免寒士。”这里的寒土,就是指贫微之人。再说,即使寒士是指未得功名富贵的读书人,又怎么不可以归为“民”和“人民”呢?封建社会中也决不只有农民才称之为人民的, “人民这个概念在不同的国家和各个国家的不同的历史时期,有着不同的内容” (:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》)

现代诗歌的特点是什么?最好可以举例!

现代新诗,是在继承发扬民歌和中国古典诗歌的优秀传统的基础上,借鉴吸收西方诗歌的表现形式、表现手法而逐渐发展形成的。具有形式自由、韵律灵活、自然清新的特点。新诗采用了自己独特的语言表达方式(“诗家语”),它高度凝练,大幅跳跃,富有暗示性。“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。”(刘勰《文心雕龙?知音》)刘勰的这段话告诉我们,作家诗人创作时,是先有了情思抒发的冲动,再发而为文辞形成作品,读者必先通过文辞才能了解作品传达的情思。这样,由文辞入手,去解读作品,发幽探微,即使是隐微的内容,也会使它显露出来。因此,在阅读鉴赏现代诗歌时,就必须把握其语言特点,从解读诗歌语言入手,进而探究诗歌的意蕴和思想内涵。

现代诗歌冲破了旧体诗的格律束缚,语言趋于口语化、散文化,其语言与散文的距离缩短,但仍具有自己的特点。

第一,语序倒置。诗人为了强化某种情感,或由于叶韵、节奏和换行的需要,往往要调整语序。如杜运燮《秋》:“连鸽哨也发出成熟的音调,/过去了,那阵雨喧闹的夏季。”这里的“过去了,那阵雨喧闹的夏季”就是“那阵雨喧闹的夏季过去了”的倒置。这样写,突出了夏季过去的时间意识。再如,席慕蓉的《一棵开花的树》:“如何让你遇见我,/在我最美丽的时刻 为这/我已在佛前求了五百年/求它让我们结一段尘缘。”这里的“如何让你遇见我,/在我最美丽的时刻”,就是“如何让你在我最美丽的时刻遇见我”的倒置,诗句突出了“如何让你遇见我”的迫切心情。明乎此,在解读诗歌的时候,要善于将倒置的诗句还原,以便于把握诗歌的内容。同样,台湾诗人纪弦的《你的名字》中第一节“用了世界上最轻最轻的声音,/轻轻地唤你的名字每夜每夜”两句,将“每夜每夜”置于“轻轻地呼唤你的名字”之后,强调了“轻轻地呼唤”之意。

第二,成分省略。日常表达中,句子的成分不能随意地省略,必备的成分必须交代清楚。而在诗歌中,为了使表达更凝练,更简约,使诗句更硬朗、更坚实,往往省略一些成分,让读者去体味,去填补诗句的空白。如,舒婷的《神女峰》(第二节):“美丽的梦留下美丽的忧伤/人间天上,代代相传/但是,心/真能变成石头吗”。这里,诗人将“神女峰”这一陈述对象省略。其意为,诗人对神女峰“人间天上,代代相传”的“美丽的梦”(神话传说),却留给了神女“美丽的忧伤”,进行了历史反思:“心/真能变成石头吗”?诗人揭掉了“神”的面纱,将“神”还原为大写的“人”!和诗的结尾“与其在悬崖上展览千年/不如在爱人肩头痛哭一晚”相呼应,凸现了呼唤人性复归的主题。再如,唐祈《老》:“无端的笑,无端的痛哭/生命在生活前匍伏,残酷的买卖,/竟分成两种饥渴的世界。”“无端的笑,无端的痛哭”分别省略了“嫖客”和“”,二者对比,寓意自明。

第三,词性转变。诗歌中为表情达意的需要,而临时改变词性,是很常见的现象。如闻一多《口供》:“我不骗你,我不是什么诗人,/纵然我爱的是白石的坚贞,……”句中的“坚贞”本是形容词,在这里转变成了名词。余光中的《碧潭》写道:“如果碧潭再玻璃些/就可以照我忧伤的侧影/如果舴艋再舴艋些/我的忧伤就灭顶”。句中的“玻璃”“舴艋”本为名词,在这里,余先生用作动词,其用语新奇,意蕴丰厚。

红旗插上,保持不倒。 谢谢

谁有<文心雕龙>的<明诗篇><情彩篇><时叙篇><知音篇>的原文?谢谢

明诗第六

大舜云∶“诗言志,歌永言。”圣谟所析,义已明矣。是以“在心为志,发言为诗”,舒文载实,其在兹乎!诗者,持也,持人情性;三百之蔽,义归“无邪”,持之为训,有符焉尔。

人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。昔葛天乐辞,《玄鸟》在曲;黄帝《云门》,理不空弦。至尧有《大唐》之歌,舜造《南风》之诗,观其二文,辞达而已。及大禹成功,九序惟歌;太康败德,五子咸怨:顺美匡恶,其来久矣。自商暨周,《雅》、《颂》圆备,四始彪炳,六义环深。子夏监绚素之章,子贡悟琢磨之句,故商赐二子,可与言诗。自王泽殄竭,风人辍采,春秋观志,讽诵旧章,酬酢以为宾荣,吐纳而成身文。逮楚国讽怨,则《离骚》为刺。秦皇灭典,亦造《仙诗》。

汉初四言,韦孟首唱,匡谏之义,继轨周人。孝武爱文,柏梁列韵;严马之徒,属辞无方。至成帝品录,三百馀篇,朝章国采,亦云周备。而辞人遗翰,莫见五言,所以李陵、班婕妤见疑于后代也。按《召南·行露》,始肇半章;孺子《沧浪》,亦有全曲;《暇豫》优歌,远见春秋;《邪径》童谣,近在成世:阅时取证,则五言久矣。又古诗佳丽,或称枚叔,其《孤竹》一篇,则傅毅之词。比采而推,两汉之作也。观其结体散文,直而不野,婉转附物,怊怅切情,实五言之冠冕也。至于张衡《怨篇》,清典可味;《仙诗缓歌》,雅有新声。

暨建安之初,五言腾踊,文帝陈思,纵辔以骋节;王徐应刘,望路而争驱;并怜风月,狎池苑,述恩荣,叙酣宴,慷慨以任气,磊落以使才;造怀指事,不求纤密之巧,驱辞逐貌,唯取昭晰之能∶此其所同也。及正始明道,诗杂仙心;何晏之徒,率多浮浅。唯嵇志清峻,阮旨遥深,故能标焉。若乃应璩《百一》,独立不惧,辞谲义贞,亦魏之遗直也。

晋世群才,稍入轻绮。张潘左陆,比肩诗衢,采缛于正始,力柔于建安。或析文以为妙,或流靡以自妍,此其大略也。江左篇制,溺乎玄风,嗤笑徇务之志,崇盛忘机之谈,袁孙已下,虽各有雕采,而辞趣一揆,莫与争雄,所以景纯《仙篇》,挺拔而为隽矣。宋初文咏,体有因革。庄老告退,而山水方滋;俪采百字之偶,争价一句之奇,情必极貌以写物,辞必穷力而追新,此近世之所竞也。

故铺观列代,而情变之数可监;撮举同异,而纲领之要可明矣。若夫四言正体,则雅润为本;五言流调,则清丽居宗,华实异用,惟才所安。故平子得其雅,叔夜含其润,茂先凝其清,景阳振其丽,兼善则子建仲宣,偏美则太冲公干。然诗有恒裁,思无定位,随性适分,鲜能通圆。若妙识所难,其易也将至;忽以为易,其难也方来。至于三六杂言,则出自篇什;离合之发,则萌于图谶;回文所兴,则道原为始;联句共韵,则柏梁馀制;巨细或殊,情理同致,总归诗囿,故不繁云。

赞曰∶民生而志,咏歌所含。兴发皇世,风流《二南》。

神理共契,政序相参。英华弥缛,万代永耽。

《情采》

---《文心雕龙》(第三十一) 作者:刘勰

圣贤书辞,总称文章,非采而何?夫水性虚而沦漪结,木体实而花萼振,文

附质也。虎豹无文,则鞟同犬羊;犀兕有皮,而色资丹漆,质待文也。若乃综

述性灵,敷写器象,镂心鸟迹之中,织辞鱼网之上,其为彪炳,缛采名矣。

故立文之道,其理有三:一曰形文,五色是也;二曰声文,五音是也;三曰

情文,五性是也。五色杂而成黼黻,五音比而成韶夏,五情发而为辞章,神理之

数也。

《孝经》垂典,丧言不文;故知君子常言,未尝质也。老子疾伪,故称“美

言不信”,而五千精妙,则非弃美矣。庄周云“辩雕万物”,谓藻饰也。韩非云

“艳乎辩说”,谓绮丽也。绮丽以艳说,藻饰以辩雕,文辞之变,于斯极矣。

研味《孝》、《老》,则知文质附乎性情;详览《庄》、《韩》,则见华实

过乎*侈。若择源于泾渭之流,按辔于邪正之路,亦可以驭文采矣。夫铅黛所以

饰容,而盼倩生于淑姿;文采所以饰言,而辩丽本于情性。故情者文之经,辞者

理之纬;经正而后纬成,理定而后辞畅:此立文之本源也。

昔诗人什篇,为情而造文;辞人赋颂,为文而造情。何以明其然?盖风雅之

兴,志思蓄愤,而吟咏情性,以讽其上,此为情而造文也;诸子之徒,心非郁陶,

苟驰夸饰,鬻声钓世,此为文而造情也。故为情者要约而写真,为文者*丽而烦滥。

而后之作者,采滥忽真,远弃风雅,近师辞赋,故体情之制日疏,逐文之篇愈盛。

故有志深轩冕,而泛咏皋壤。心缠几务,而虚述人外。真宰弗存,翩其反矣。

夫桃李不言而成蹊,有实存也;男子树兰而不芳,无其情也。夫以草木之微,

依情待实;况乎文章,述志为本。言与志反,文岂足征?

是以联辞结采,将欲明经,采滥辞诡,则心理愈翳。固知翠纶桂饵,反所以

失鱼。“言隐荣华”,殆谓此也。是以“衣锦褧衣”,恶文太章;贲象穷白,贵

乎反本。夫能设模以位理,拟地以置心,心定而后结音,理正而后摛藻,使文不

灭质,博不溺心,正采耀乎朱蓝,间色屏于红紫,乃可谓雕琢其章,彬彬君子矣。

赞曰:言以文远,诚哉斯验。心术既形,英华乃赡。

吴锦好渝,舜英徒艳。繁采寡情,味之必厌。

注解:

古代圣贤的著作,总的都称为文章,不是因为有文采,那是因为什么呢?由于水性虚柔,才有波纹荡漾;由于树体坚实,才有花朵开放,这说明外在的表现形式依附于内在的实质。虎皮豹皮如果没有斑纹,那就跟狗皮羊皮一样了;犀兕虽然有皮,但制成铠甲还要靠涂上丹漆才有色彩,可见内在的实质需要外在的表现形式。至于抒发思想感情,铺陈描写万事万物,用文字刻划内心活动,在纸上组织文辞,文章应当光彩焕发、文采繁富是很明白的了。所以构成文采的途径有三条:第一种叫形中之文,是靠青、黄、赤、白、黑五色构成的;第二种叫声中之文,是靠宫、商、角、徵、羽五音构成的;第三种叫情中之文,是靠喜、怒、哀、乐、怨五情构成的。五色相调,便会呈现漂亮的花纹;五音相配,就会形成美妙的乐曲;五情抒发,便会产生优美的辞章。这是天然的规律啊。

时序第四十五

时运交移,质文代变,古今情理,如可言乎?昔在陶唐,德盛化钧,野老吐

“何力”之谈,郊童含“不识”之歌。有虞继作,政阜民暇,薰风诗于元后,

“烂云”歌于列臣。尽其美者何?乃心乐而声泰也。至大禹敷土,九序咏功,成

汤圣敬,“猗欤”作颂。逮姬文之德盛,《周南》勤而不怨;大王之化淳,《邠

风》乐而不*。幽厉昏而《板》、《荡》怒,平王微而《黍离》哀。故知歌谣文

理,与世推移,风动于上,而波震于下者。

春秋以后,角战英雄,六经泥蟠,百家飙骇。方是时也,韩魏力政,燕赵任

权;五蠹六虱,严于秦令;唯齐、楚两国,颇有文学。齐开庄衢之第,楚广兰台

之宫,孟轲宾馆,荀卿宰邑,故稷下扇其清风,兰陵郁其茂俗,邹子以谈天飞誉,

驺奭以雕龙驰响,屈平联藻于日月,宋玉交彩于风云。观其艳说,则笼罩《雅》、

《颂》,故知暐烨之奇意,出乎纵横之诡俗也。

爰至有汉,运接燔书,高祖尚武,戏儒简学。虽礼律草创,《诗》、《书》

未遑,然《大风》、《鸿鹄》之歌,亦天纵之英作也。施及孝惠,迄于文景,经

术颇兴,而辞人勿用,贾谊抑而邹枚沉,亦可知已。逮孝武崇儒,润色鸿业,礼

乐争辉,辞藻竞骛:柏梁展朝宴之诗,金堤制恤民之咏,征枚乘以蒲轮,申主父

以鼎食,擢公孙之对策,叹皃宽之拟奏,买臣负薪而衣锦,相如涤器而被绣。于

是史迁寿王之徒,严终枚皋之属,应对固无方,篇章亦不匮,遗风馀采,莫与比

盛。越昭及宣,实继武绩,驰骋石渠,暇豫文会,集雕篆之轶材,发绮縠之高喻,

于是王褒之伦,底禄待诏。自元暨成,降意图籍,美玉屑之谭,清金马之路。子

云锐思于千首,子政雠校于六艺,亦已美矣。爰自汉室,迄至成哀,虽世渐百龄,

辞人九变,而大抵所归,祖述《楚辞》,灵均馀影,于是乎在。自哀、平陵替,

光武中兴,深怀图谶,颇略文华,然杜笃献诔以免刑,班彪参奏以补令,虽非旁

求,亦不遐弃。及明章叠耀,崇爱儒术,肄礼璧堂,讲文虎观,孟坚珥笔于国史,

贾逵给札于瑞颂;东平擅其懿文,沛王振其通论;帝则藩仪,辉光相照矣。自和

安以下,迄至顺桓,则有班傅三崔,王马张蔡,磊落鸿儒,才不时乏,而文章之

选,存而不论。然中兴之后,群才稍改前辙,华实所附,斟酌经辞,盖历政讲聚,

故渐靡儒风者也。降及灵帝,时好辞制,造羲皇之书,开鸿都之赋,而乐松之徒,

招集浅陋,故杨赐号为驩兜,蔡邕比之,其馀风遗文,盖蔑如也。

自献帝播迁,文学蓬转,建安之末,区宇方辑。魏武以相王之尊,雅爱诗章;

文帝以副君之重,妙善辞赋;陈思以公子之豪,下笔琳琅;并体貌英逸,故俊才

云蒸。仲宣委质于汉南,孔璋归命于河北,伟长从宦于青土,公干徇质于海隅;

德琏综其斐然之思;元瑜展其翩翩之乐。文蔚、休伯之俦,于叔、德祖之侣,傲

雅觞豆之前,雍容衽席之上,洒笔以成酣歌,和墨以藉谈笑。观其时文,雅好慷

慨,良由世积乱离,风衰俗怨,并志深而笔长,故梗概而多气也。

至明帝纂戎,制诗度曲,征篇章之士,置崇文之观,何刘群才,迭相照耀。

少主相仍,唯高贵英雅,顾盼合章,动言成论。于时正始馀风,篇体轻澹,而嵇

阮应缪,并驰文路矣。

逮晋宣始基,景文克构,并迹沉儒雅,而务深方术。至武帝惟新,承平受命,

而胶序篇章,弗简皇虑。降及怀愍,缀旒而已。然晋虽不文,人才实盛:茂先摇

笔而散珠,太冲动墨而横锦,岳湛曜联璧之华,机云标二俊之采。应傅三张之徒,

孙挚成公之属,并结藻清英,流韵绮靡。前史以为运涉季世,人未尽才,诚哉斯

谈,可为叹息。

元皇中兴,披文建学,刘刁礼吏而宠荣,景纯文敏而优擢。逮明帝秉哲,雅

好文会,升储御极,孳孳讲艺,练情于诰策,振采于辞赋,庾以笔才愈亲,温以

文思益厚,揄扬风流,亦彼时之汉武也。及成康促龄,穆哀短祚,简文勃兴,渊

乎清峻,微言精理,函满玄席;澹思浓采,时洒文囿。至孝武不嗣,安恭已矣。

其文史则有袁殷之曹,孙干之辈,虽才或浅深,珪璋足用。

自中朝贵玄,江左称盛,因谈馀气,流成文体。是以世极迍邅,而辞意夷泰,

诗必柱下之旨归,赋乃漆园之义疏。故知文变染乎世情,兴废系乎时序,原始以

要终,虽百世可知也。

自宋武爱文,文帝彬雅,秉文之德,孝武多才,英采云构。自明帝以下,文

理替矣。尔其缙绅之林,霞蔚而飙起。王袁联宗以龙章,颜谢重叶以凤采,何范

张沈之徒,亦不可胜也。盖闻之于世,故略举大较。

暨皇齐驭宝,运集休明:太祖以圣武膺箓,世祖以睿文纂业,文帝以贰离含

章,中宗以上哲兴运,并文明自天,缉遐景祚。今圣历方兴,文思光被,海岳降

神,才英秀发,驭飞龙于天衢,驾骐骥于万里。经典礼章,跨周轹汉,唐、虞之

文,其鼎盛乎!鸿风懿采,短笔敢陈;飏言赞时,请寄明哲!

赞曰:蔚映十代,辞采九变。枢中所动,环流无倦。

质文沿时,崇替在选。终古虽远,旷焉如面。

知音第四十八

知音其难哉!音实难知,知实难逢,逢其知音,千载其一乎!夫古来知音,多贱同而思古。所谓“日进前而不御,遥闻声而相思”也。昔《储说》始出,《子虚》初成,秦皇汉武,恨不同时;既同时矣,则韩囚而马轻,岂不明鉴同时之贱哉!至于班固、傅毅,文在伯仲,而固嗤毅云“下笔不能自休”。及陈思论才,亦深排孔璋,敬礼请润色,叹以为美谈;季绪好诋诃,方之于田巴,意亦见矣。故魏文称∶“文人相轻”,非虚谈也。至如君卿唇舌,而谬欲论文,乃称“史迁著书,谘东方朔”,于是桓谭之徒,相顾嗤笑。彼实博徒,轻言负诮,况乎文士,可妄谈哉!故鉴照洞明,而贵古贱今者,二主是也;才实鸿懿,而崇己抑人者,班、曹是也;学不逮文,而信伪迷真者,楼护是也;酱瓿之议,岂多叹哉!

夫麟凤与麏雉悬绝,珠玉与砾石超殊,白日垂其照,青眸写其形。然鲁臣以麟为麏,楚人以雉为凤,魏民以夜光为怪石,宋客以燕砾为宝珠。形器易征,谬乃若是;文情难鉴,谁曰易分?

夫篇章杂沓,质文交加,知多偏好,人莫圆该。慷慨者逆声而击节,酝藉者见密而高蹈;浮慧者观绮而跃心,爱奇者闻诡而惊听。会己则嗟讽,异我则沮弃,各执一偶之解,欲拟万端之变,所谓“东向而望,不见西墙”也。

凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器。故圆照之象,务先博观。阅乔岳以形培塿,酌沧波以喻畎浍。无私于轻重,不偏于憎爱,然后能平理若衡,照辞如镜矣。是以将阅文情,先标六观∶一观位体,二观置辞,三观通变,四观奇正,五观事义,六观宫商。斯术既行,则优劣见矣。

夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。世远莫见其面,觇文辄见其心。岂成篇之足深,患识照之自浅耳。夫志在山水,琴表其情,况形之笔端,理将焉匿?故心之照理,譬目之照形,目了则形无不分,心敏则理无不达。然而俗监之迷者,深废浅售,此庄周所以笑《折扬》,宋玉所以伤《白雪》也。昔屈平有言∶“文质疏内,众不知余之异采。”见异唯知音耳。扬雄自称∶“心好沉博绝丽之文。”其不事浮浅,亦可知矣。夫唯深识鉴奥,必欢然内怿,譬春台之熙众人,乐饵之止过客,盖闻兰为国香,服媚弥芬;书亦国华,玩绎方美;知音君子,其垂意焉。

赞曰∶洪锺万钧,夔旷所定。良书盈箧,妙鉴乃订。

流郑*人,无或失听。独有此律,不谬蹊径

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。